Вернуться на главную страницу

2018-09-08 Mikołaj Zagorski, перевод с польского Dominik Jaroszkiewicz

Где-то на втором году гимназии, после ухода с занятий, за складской постройкой мне попалась аккуратно прислонённая к стене книга. Она была хорошо упакована против дождя и ровно поставлена, но успела запылиться - очевидно, что её никто не забрал. Первая догадка была самой верной - это была «та самая литература». Нет, принципиально не то, что это было бумажное издание с польскими буквами (ведь теперь это может быть даже файл на полузаброшенном ftp сервере), а то, что книга представляла некий существенно иной строй мыслей. >>

2018-09-07 Хост

Соблюдая определенную честность к разбираемым словам и утверждениям уважаемого оппонента, я призываю всех посмотреть исходный ролик, который меня задел. В конце концов, сам Борис Юльевич хочет, чтобы вы его увидели. Не просто же так он его вырезал из своего стрима и выложил отдельным видео на канале. Так что посмотрите. >>

Да здравствует Солнце! 5 сентября - 450 лет со дня рождения Томмазо Кампанеллы (1568-1639)

2018-09-05 К. Дымов

Более тридцати лет своей жизни Томмазо провёл в тюрьмах, перенёс пытки - а однажды его пытали непрерывно в течение 40 часов! - но он ни в чём не признался и никого не выдал. В среде инквизиторов он заслужил славу человека, который не боится пыток, невосприимчив к ним. Тюремное заключение не помешало Томмазо Кампанелле стать одним из самых образованных людей своего времени; именно там, в темнице, в самых невыносимых условиях, при постоянном присмотре за ним со стороны тюремщиков, он написал основные свои произведения, включая и «Город Солнца». . А когда святая инквизиция «взялась» за Галилео Галилея, узник Томмазо Кампанелла не побоялся прямо из каземата выступить в защиту великого учёного - хотя и не разделял он его представления о бесконечности Вселенной. >>

2018-09-03 Mikołaj Zagorski, перевод польского текста, адаптация и аппарат Dominik Jaroszkiewicz

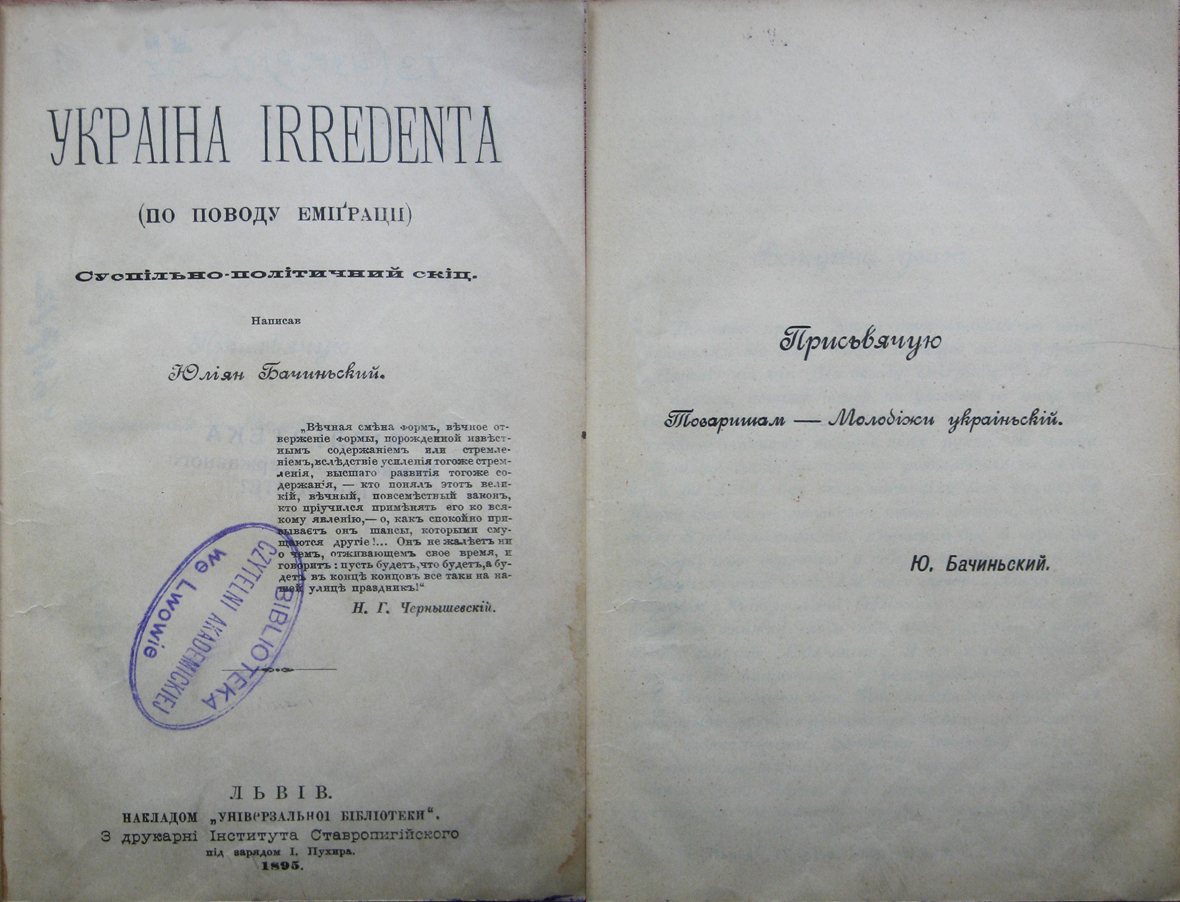

Никак нельзя быть уверенным, что «Україна irredenta» - наиболее сильная работа Бачинского. Также никак нельзя считать автора первой украинской брошюры с попыткой понять возможность государственного обособления ущербным в нравственном отношении - он, несомненно, стремился к устранению частной собственности. Другое дело, что логика мышления, да и логика поступков Бачинского оказалась не очень пригодна для этих целей. Потому завершаемый цикл статей должен стать предостережением как читателю, так и автору этих слов. >>

2018-08-29 Mikołaj Zagorski, перевод польского текста, адаптация и аппарат Dominik Jaroszkiewicz

В отличие от Бачинского, Франко подходил к вопросу украинского государственного устройства от жизни сотен тысяч трудовых украинцев, а не от абстракций. Как выгоды, так и невыгоды государственности он хорошо понимал. Также было понятно, что влиятельные экономические силы в пользу украинского государственного единства отсутствуют, что почти все существующие программы предлагают народу, разделённому границей по Збручу, сохранение текущего положения - status quo. >>

2018-08-27 Иван Матросов

Товарные отношения были при рабовладельческом, феодальном и капиталистическом строе, и даже, да пусть меня кидают помидорами трумарксисты, при коммунистическом строе: эти отношения нужно рассматривать как движение. При первых трех формациях стоимость развивалась и при капитализме она становится всеобщей, а вот при коммунизме она остается как исчезающая >>

2018-08-21 Mikołaj Zagorski, перевод польского текста, адаптация и аппарат Dominik Jaroszkiewicz

Бачинский очень далёк от абстрактного обругивания патриотов. Не менее далёк, чем от явной приверженности патриотизму. И не менее далёк, чем от конкретного понимания патриотизма, будь то Украина 1890-х годов или Польша 1430-х или Германия 1525 года. Но уже задолго до полемик о «немецком социализме», «арабском социализме», «мьянманском социализме», «польском социализме» и прочих, украинский политик знал, что все эти извращения исключительно опасны своей гносеологической пустотой и политической ракционностью. >>

2018-07-30 К. Дымов

С одной стороны, машина привязывает пролетария к капиталу, она приковывает его невидимыми цепями во много раз большей степени, чем это делало мануфактурное разделение труда: чтобы самостоятельно изготавливать какой-либо продукт на продажу, рабочий должен был бы владеть целым громадным и дорогостоящим комплексом оборудования - однако им может владеть только владелец капитала. С другой стороны, машина в условиях капитализма вытесняет рабочего из производства, выбрасывает его на улицу - и потенциально такую угрозу в ещё большей мере, чем «старые» машины, несут рабочему те технические чудеса, которые создаются в наше время: все эти роботы, суперкомпьютеры, беспилотные автомобили, искусственный интеллект и прочее. >>

О подходе к политэкономическому исследованию явлений общественной жизни

2018-07-25 Mikołaj Zagorski Авторизованный перевод с польского Dominik Jaroszkiewicz.

В центр одной из полемик, которая попала на границу немецкоязычного ареала политэкономических полемик, то есть в Польшу, был поставлен вопрос о сущности труда программистов. Ни подтекст, ни контекст этого вопроса не был известен. Тем не менее, почему-то кем-то было решено, что в Польше может быть уже выработан интересный ответ. Вопрос состоит в том, чтобы высказать суждение о различии характера труда у программиста машиностроительной организации и новостного сборника. >>

Человек как машина для производства и потребления

2018-07-13 Наталья Олешко

Никаких готовых «рецептов» насчет того, как противостоять процессам обезличивания человека и превращения его в «машину потребления» в научной литературе нет. И это понятно, ведь для того, чтобы остановить процесс превращения человека в машину для потребления, необходимо, чтобы он перестал быть машиной для производства. Но именно на этом держится современное машинное производство. Получается некий «заколдованный круг». Попытки разорвать его индивидуальными усилиями, отказываясь от навязываемых рекламой потребностей, не могут поменять ситуацию в обществе. >>